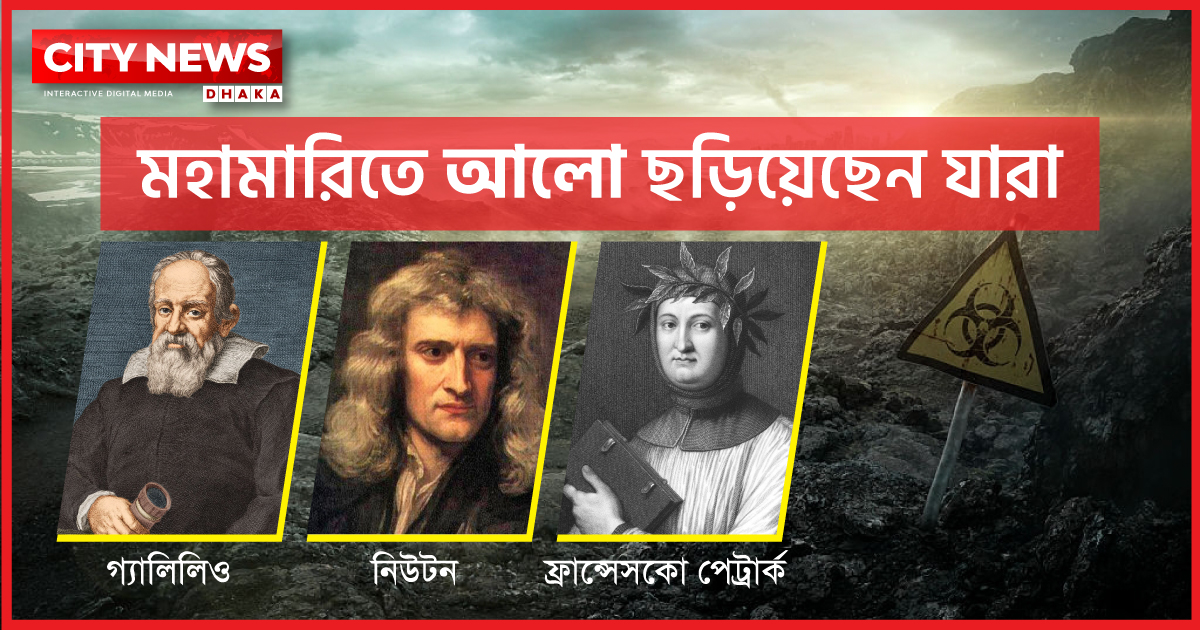

মহামারি ও সৃজনশীলতা

প্রকাশিত: জানুয়ারি ৮, ২০২২, ০৮:৩৪ পিএম

মহামারি; যা পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব এবং অদৃশ্য আগ্নেয়গিরি। যার নিঃশব্দ ও সম্পূর্ণ অদৃশ্য অগ্ন্যুৎপাতে শেষ হয়েছে লাখো জনপদ। প্রিয়জন হারানোর শোক, তাদের আগলে রাখার তীব্র সংগ্রাম, তাদের হারানোর ভয় এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বছরের পর বছর পার করেছে মানবজাতি। ইতিহাস থেকে জানা যায়- মহামারি ধ্বংসাত্মক উপস্থিতির সাক্ষ্য রাখলেও এটি প্রতিভা বিকাশের জন্য মানুষকে উপহার দিয়েছিল চমৎকার কিছু সময়। আইজ্যাক নিউটন এবং গ্যালিলিও সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানজগতে মহাবিপ্লব।

আমরা এখন পা দিয়েছি করোনাভাইরাস প্রথম শনাক্তের তৃতীয় বছরে। স্বজন হারানোর যন্ত্রণা এবং জীবন নিয়ে হতাশা এখনও বেড়ে চলেছে। বিশ্ব অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে, মানুষ প্রায় ১৩ বিলিয়ন বছর আগে প্রথম নক্ষত্রের জন্ম দেখার জন্য একটি বিশাল টেলিস্কোপ মহাকাশে পাঠাতে পারে। কিন্তু এখনও মহামারির ধ্বংসলীলা কীভাবে শেষ করা যায় তা বুঝতে পারছে না। আমরা অবশ্যই যুদ্ধে অনেক এগিয়ে থাকতাম যদি মানুষ সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ থাকত। সর্বোপরি, আমাদের কাছে ভ্যাকসিন আছে এবং জানি যে মাস্ক পরিধান করার অভ্যাস আমাদের দূষণ থেকে রক্ষা করে। তবুও মানুষের জটিল রাজনীতি, ক্রোধ, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং বৈজ্ঞানিক অশিক্ষার মিশ্রণে পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানের কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ তৈরি হয়েছিল মহামারির সময়ে। পেট্রার্ক এবং বোকাসিও থেকে গ্যালিলিও এবং নিউটন পর্যন্ত আলোকিত ব্যক্তিরা তাদের সময়ের ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করে মানবিক চেতনাকে আন্দোলিত করেছিলেন এবং আমাদের অধ্যবসায় এবং সৃজনশীল থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই সকল মানুষেদের গল্প নিয়ে সিটি নিউজ পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন।

১) ফ্রান্সেসকো পেট্রার্ক, ইতালীয় কবি এবং পণ্ডিতঃ

রেকর্ড করা ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক মহামারি, ব্ল্যাক ডেথ। যা ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকাজুড়ে আনুমানিক ২০০ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে কয়েক দশক ধরে ফিরে এসেছিল নতুন নতুন ঢেউ নিয়ে। পেট্রার্কের বন্ধু জিওভান্নি বোকাসিও যখন দিশেহারা ফ্লোরেনটাইনদের আনন্দ দেয়ার জন্য ১০০ গল্পের সংকলন "ডেকামেরন" লিখেছিলেন- তখন নিজেকে রক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়া রেনেসাঁর কম্পনের উৎস হয় পেট্রার্কের বন্ধু হারানোর যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বরে। "১৩৪৮ সাল আমাদের একা এবং অসহায় রেখে গেছে, তিনি তার বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছেন। ২০২২-এ নিরাপদে ঘরে বসে আমরা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস দিয়ে কত সহজে বিশাল দূরত্বজুড়ে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি। আমরা বুঝতে পারব না- পেত্রার্ক কতটা অনিশ্চিয়তা নিয়ে বোকাসিওর কাছে ব্যক্তিগত পত্র লিখত। উত্তর না দেয়া চিঠির অর্থ ধরা হতো প্রাপকের মৃত্যু। তবুও, পেত্রার্ক বন্ধুদের চিঠি লেখার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন এবং প্রাচীন গ্রিক ও রোমের মহান চিন্তাবিদদের জীবিত করে তুলেছেন, কারণ তারা যে অনুপস্থিতদের দলে আছেন। কবিতা এবং গদ্যের মাধ্যমে শিল্পের অমর কাজ তৈরি করার মাধ্যমে, তিনি তার পাঠকদের জীবন-মৃত্যুর কঠিন গতিশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন।

২) জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিওঃ

পেট্রার্কযুগের প্রায় ৩০০ বছর পর যখন পৃথিবী প্রবেশ করছে রেনেসাঁর শেষ পর্যায়ে, ইতালিতে আবার হানা দিয়েছে মহামারি প্লেগ যার উৎস মধ্য ইউরোপে সংঘটিত ত্রিশ বছরের যুদ্ধ থেকে। এই সময়ে গ্যালিলিও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন কোপারনিকান বিশ্বদর্শন এবং রোমান বিশ্বদর্শনের ওপর তীব্র বিতর্কে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে- সূর্য, পৃথিবী নয়, সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। গ্রহগুলোর বিন্যাস সম্পর্কে তার বই "ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস" সূর্যকেন্দ্রিক মহাজাগতিকতার পক্ষে একটি অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক আলোচনা করেছে।

১৬৩০ সালে, গ্যালিলিওর মতামতের সমর্থক ডোমিনিকান ফ্রিয়ার কিছু সংশোধনের পর পাণ্ডুলিপিটিকে অনুমোদন দেন। এটি তখনই ঘটে যখন প্লেগ আবার ইতালিতে আঘাত হানে এবং মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বাধ্য করে। গ্যালিলিও অবশ্য এটিকে সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটি রোম থেকে ফ্লোরেন্সে তার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, তবে খণ্ড খণ্ড আকারে। রোমের সেন্সরদের কাছ থেকে অনুমোদন দেখে ফ্লোরেন্সের সেন্সররা প্রক্রিয়াটিকে রাবার-স্ট্যাম্প করে এবং বইটির ফ্লোরেন্সে শেষ অংশগুলো আসার আগেই ছাপাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পোপ যখন গবেষণার শেষ ফলাফল দেখেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হন। গ্যালিলিও তার অনুরোধে একটি সংশোধন যোগ করেছিলেন যেখানে স্বীকার করেছে ঈশ্বর অলৌকিকভাবে সূর্যকে প্রতিদিন পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যেতে পারেন। (আসলে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে না, পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় আবর্তিত হচ্ছে।) তবে তিনি এটি উপহাস করে কাজটি করেছিলেন, পোপ ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বিতর্ক হজম করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বইটিকে সেন্সর করা হয় এবং গ্যালিলিও মহাজাগতিক সম্পর্কে তার সূর্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করাতে বাধ্য হন। তবুও, বইটির মূল কপি ইতালি থেকে ফাঁস হয়ে যায় এবং কোপারনিকান বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

৩) গণিত ও পদার্থবিদ আইজ্যাক নিউটনঃ

১৬৬৫ সালে ইংল্যান্ডে মহামারি প্লেগ তখন যুবক আইজ্যাক নিউটনকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা থেকে উলস্টর্পে তার মায়ের খামারে কোয়ারেন্টিনে দুই বছর থাকতে বাধ্য করেছিল। আর হ্যাঁ, এই খামারেই আপেল গাছ ছিল। এই দুই বছরে, নিউটনের প্রতিভা এমন একটি শক্তি নিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল যা বুঝে ওঠা কঠিন। তিনি গোটা ইউরোপীয়দের সঙ্গে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গাণিতিক দক্ষতা সম্পূর্ণ ব্যবহার করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগ রূপান্তরকামী কাজ সৃষ্টি করেছেন। জীবনীকাররা তার এই সময়কে অ্যানি মিরাবিলিস (‘শ্চর্যজনক বছর’) বলে অভিহিত করেছিলেন। নিউটন নিজেই পরে স্মরণ করেছিলেন:

“১৬৬৫ সালের শুরুতে আমি সিরিজ সমাধানের আনুমানিক পদ্ধতি এবং দ্বিপদীয় যেকোনো শক্তির সিরিজ সমাধানের নিয়ম খুঁজে পেয়েছি। একই বছরের নভেম্বরে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস খুঁজে পেয়েছি, এবং পরের বছর জানুয়ারিতে রঙের তত্ত্ব বের করি এবং তার পরের মে মাসে আমি ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের বিপরীত ইন্টেগ্রাল ক্যালকুলাস আবিষ্কার করি। একই বছর আমি চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ সম্প্রসারিত হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করি এবং কেপলারের সমীকরণ থেকে গ্রহের পর্যায়ক্রমিক সময়গুলো তাদের কক্ষপথের কেন্দ্র থেকে দূরত্বের অনুপাতে ধ্রুব থাকে, তা আমি অনুমান করেছিলাম। যে শক্তিগুলো গ্রহগুলোকে তাদের কক্ষপথে রাখে তা অবশ্যই পারস্পরিকভাবে তাদের কেন্দ্রগুলো থেকে তাদের দূরত্বের বর্গ হিসাবে হবে- যাদের কেন্দ্র করে তারা ঘোরে; এবং এর ফলে চাঁদকে তার কক্ষপথে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে পৃথিবীর পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে তুলনা করে উত্তর পাওয়া গেছে। এই সব আবিষ্কারগুলো প্লেগ বছরে ১৬৬৫-১৬৬৬ সালে হয়েছে। কারণ সেই দিনগুলো আমি আমার উদ্ভাবনী শক্তি যে কোনো সময়ের চেয়ে ছিল বেশি।"

সংক্ষেপে, এই দুই প্লেগ বছরে, নিউটন ডিফারেনশিয়াল এবং ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, আলো এবং রঙের তত্ত্ব, গতির সূত্র এবং মহাকর্ষের সর্বজনীন তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যা ২৩ বছর বয়সী ছাত্রের জন্য যথেষ্ট।

পেট্রার্ক, গ্যালিলিও ও নিউটন দেখিয়েছেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার অন্তহীন যুদ্ধের অন্ধকারতম সময়ে কিভাবে সৃজনশীল স্বাধীনতার সেই দুর্লভ সময় ব্যবহার করে নিজেকে ও বিশ্বকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরাও বাংলাদেশে মহামারির সময়ে আতঙ্কিত না হয়ে সৃজনশীল শক্তির স্ফুরণ ঘটিয়ে অবদান রাখতে পারি দেশ ও বিশ্বের কল্যাণে।

- বিষয়:

- মহামারী

- মেধাবী

- ফ্রান্সেসকো পেট্রার্ক

ফিচার সম্পর্কিত আরও

-

ভারতের ভয়ংকর পরিকল্পনা ফাঁস করল পাকিস্তান

-

গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক এমপি সারোয়ার কবির দুই দিনের রিমান্ডে

-

জামিনে মুক্তি পেয়েছেন কালের কণ্ঠের সাতক্ষীরার তালা উপজেলা প্রতিনিধি টিপু

-

গাইবান্ধায় হাসপাতালে চিকিৎসকের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু

-

২৪শের গণ অভ্যুত্থান বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল পঞ্চগড়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম

-

গণ অভ্যুত্থানে ১০০ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল - তারেক রহমান

-

অশ্লীলতা ছড়ানোর অভিযোগে ডা. তাসনিম জারার বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ

-

সাতক্ষীরায় অপদ্রব্য মিশ্রিত ২১০ কেজি চিংড়ি জব্দ, লাখ টাকা জরিমানা

-

দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: তারেক রহমান

-

মাদারগঞ্জে নকল ও স্মার্টফোন রাখার দায়ে ১৪ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার

-

সুন্দরগঞ্জে বেলকা ইউনিয়নের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

-

ছাত্রলীগ নেতার ইন্ধনে সাংবাদিকের নামে মিথ্যা মামলা, প্রতিবাদ সংবাদ সম্মেলন

-

পঞ্চগড়ের বোদায়

পঞ্চগড়ের বোদায়ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব

-

পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর স্থগিত

-

বাউফলে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার-বীজ বিতরণ

-

অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী

অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীআমার দেশ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা, প্রতিবাদে লালমনিরহাটে মানববন্ধন

-

বাংলাদেশ সফর স্থগিতের অনুরোধ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

-

মুক্তি পেয়েছে খাগড়াছড়িতে অপহৃত ৫ চবি শিক্ষার্থী

-

কাশ্মীরে হামলা নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার মিথ্যাচার ফাঁস (ভিডিও)

-

ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধসহ একগুচ্ছ পাল্টা পদক্ষেপ নিল পাকিস্তান

-

সুন্দরগঞ্জে বিএনপির হামলায় বাদশা মিয়ার মৃত্যু, বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

-

ডোমারে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানসহ আ`লীগের পাঁচ নেতাকর্মী গ্রেফতার

-

গাঁজা সেবনের পর শিশু জুঁই কে পালাক্রমে ধর্ষণ ও শ্বাসরোধে হত্যা করে ৫ জন

-

বাউফলে প্রকল্পের কাজে অনিয়ম

বাউফলে প্রকল্পের কাজে অনিয়মস্থানীয়দের থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ

-

ঢাকা-৫ আসনের সাবেক এমপি গ্রেফতার

-

রাজধানীতে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, ভিডিও ভাইরালের পর গ্রেপ্তার ১

-

নীলফামারীতে চীনের ১০০০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন

-

সুন্দরগঞ্জে ১ হাজার শয্যার চীন মৈত্রী হাসপাতালের দাবিতে প্রস্তুতিমূলক সভা

-

সুন্দরগঞ্জে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে মানববন্ধন

-

দুই যুগ পর সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ছাত্রদলের সম্মেলন আগামীকাল

-

হঠাৎ করেই কি একটি এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে যায়?

-

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বহাল রেখে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নের সুপারিশে একমত বিএনপি

-

সুন্দরগঞ্জে চীনের অর্থায়নে ১০০০ শয্যার হাসপাতালের দাবিতে স্মারকলিপি

-

সকলেই আমাকে দেখে বলে- আপা হর্ন তো বন্ধ হলো না: পরিবেশ উপদেষ্টা

-

হাড়ে হাড়ে শিক্ষা হয়েছে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের পরে: হাসনাত আব্দুল্লাহ

-

কাশ্মীরে হামলা নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার মিথ্যাচার ফাঁস (ভিডিও)

-

পারভেজ হত্যায় গ্রেফতার ৩ জনের ৭ দিনের রিমান্ড

-

কাতারের আমিরের মায়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

-

ভারতে পাচারকালে সাতক্ষীরা সীমান্তে ১২ নারী-শিশু উদ্ধার

-

পঞ্চগড়ের বোদায় উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

-20231214124955.jpg)

-20231119060507.jpg)